断熱リフォームのすすめ(愛知編)

執筆監修:杉山幸治(株式会社SOWAKA・一級建築施工管理技士)

執筆監修:杉山幸治(株式会社SOWAKA・一級建築施工管理技士)

快適なすまいについて考えてみると、冬は暖かく、夏は涼しい、そして春と秋は窓から入る風が気持ちいい、というのが理想ですね。そんな快適な室内環境を語るうえで欠かせないのが「断熱」です。

当社では、「生活の質を向上させるうえで、断熱対策は欠かすことができない」という考えに基づき、断熱材や工法について日々研究を重ね、その時にできるベストなご提案をさせていただくように努めています。

この記事では、そんなSOWAKAで断熱リノベーション案件を手掛ける杉山が、「リフォーム・リノベーション」の観点から見た断熱対策について詳しく解説したいと思います。

これから家づくりを進めて行こうかな?と思っている方の参考にしていただければ幸いです。

- 1. そもそも断熱ってなに?

- 2. 断熱の種類

- 2.1. 「内断熱」と「外断熱」の違いってなに?

- 2.2. 断熱材にはどんな種類がある?

- 2.3. 【コラム】なぜセルロースファイバーが選ばれるの?

- 3. 新築・リノベーション・リフォームで実現できる断熱の基準

- 3.1. 新築の場合

- 3.2. リノベーションの場合

- 3.3. リフォームの場合

- 4. 断熱等級ってなに?

- 4.1.1. 断熱等級4

- 4.1.2. 断熱等級5

- 4.1.3. 断熱等級6

- 4.1.4. 断熱等級7

- 5. ZEH(ゼッチ)とは?

- 6. UA値・ηAC値とは?

- 6.1. なぜ断熱等級を高くする必要がある?

- 7. 費用対効果が高いのは床下断熱!

- 7.1. 【現場レポート】実際の断熱工事の様子を見てみよう!

- 8. 壁や窓の断熱リフォームって効果ある?

- 8.1. 【コラム】窓断熱ってどんなもの?

- 9. ヒートショックはとても危険

- 9.1. 【コラム】ヒートショック対策ってどんな事ができる?

- 10. まとめ

※この記事では工事金額についても言及していますが、これは愛知県での2025年時点での実際の相場を元にしています。

そもそも断熱ってなに?

断熱というのは、外の気温が暑かったり寒かったりしても住宅内部の室温を一定に保つための対策です。普通に暮らしていると、目に見えるものではないことから新築やリフォーム、リノベーションを計画し始めてから重要性に気付く方も多いと思います。

特に日本では、住宅建築のコストカットを徹底する「ローコスト住宅」の開発に力を入れてきた結果、長年の間「住宅の性能」が置き去りにされていたこともあり断熱の重要性があまり認識されていませんでした。

しかし、2021年4月に改正建築物省エネ法が施行され、延べ床面積300平方メートル以上の新築非住宅建築物では省エネ基準への適合が義務化されたのをきっかけに、徐々に「エコ住宅」や「省エネ住宅」「断熱」といった概念が浸透しつつあり、近年では補助金による後押しも相まって「断熱」がトレンドキーワードのようになってきています。

断熱の種類

「内断熱」と「外断熱」の違いってなに?

「内断熱」と「外断熱」の違いは、住宅の断熱材を設置する場所が主な違いです。

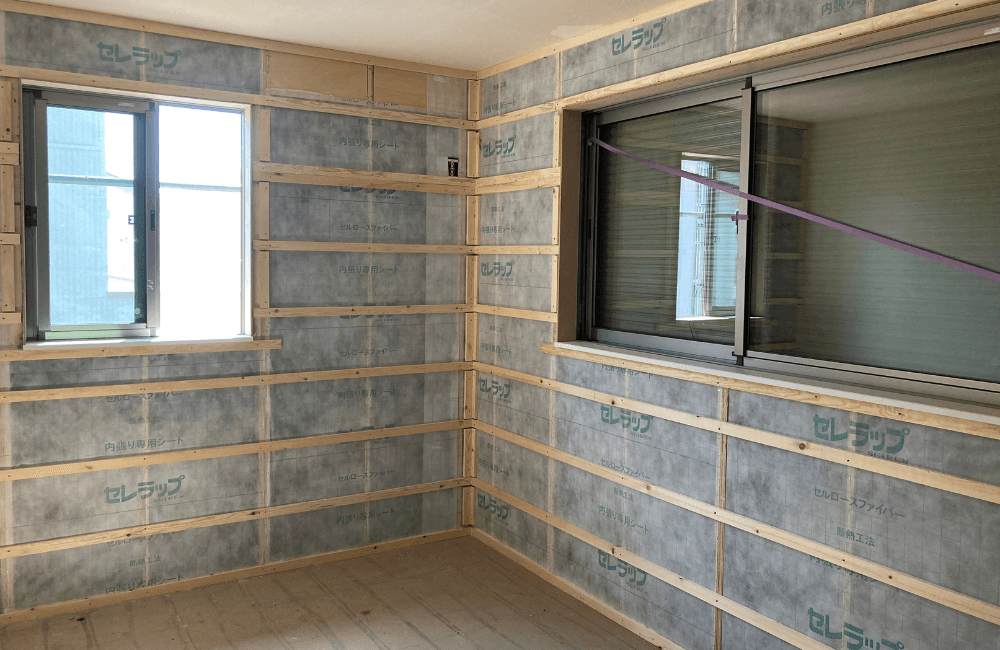

- 内断熱:建物の外壁の下地より内側(室内側)を断熱することを「内断熱」といい、木工事の一部として行います。グラスウールやセルロースファイバー、ウレタンフォームといった断熱材を使う工法です。

- 外断熱:建物の外壁の下地より外側(屋外側)を断熱することを「外断熱」といい、外壁工事として行います。断熱材が貼ってある外壁材を使用することで、外部からの熱を住宅内部に伝わらせない工法です。

断熱材にはどんな種類がある?

| 断熱材の種類 | 原料 | 特徴 | 適した工法 |

|---|---|---|---|

| グラスウール | ガラス | 安価で広く普及している。防火性が高いが、湿気に弱い。 | 内断熱 (充填断熱) |

| ロックウール | 岩石、スラグ | グラスウールに似た性質で、より防火性が高い。 | 内断熱 (充填断熱) |

| 硬質ウレタンフォーム | 石油 | 高い断熱性能と気密性を両立しやすい。耐水性も高い。 | 外断熱、内断熱 |

| 押出法ポリスチレンフォーム | 石油 | 水に非常に強く、薄くても高性能。 | 外断熱、床下断熱 |

| セルロースファイバー | 新聞紙、古紙調湿 | 吸音効果が高い。自然素材系。 | 内断熱 (吹き込み) |

SOWAKAでは2012年の段階で新築は長期優良住宅、セルロースファーバー断熱を採用していました。リフォームやリノベーションについては2016年頃からセルロースファイバーを使い始めて、2019年にはリノベーションでセルロースファイバー断熱を標準仕様としています。

新築・リノベーション・リフォームで実現できる断熱の基準

新築の場合

断熱等級4~7までコストと性能を考えながら選ぶことができます。

厳密には断熱等級は1~7まで設定されているのですが、2025年からは等級4以上としなければならなくなりました。

断熱をする場所は基礎、床下、外壁、屋根、玄関、浴室などとなります。

リノベーションの場合

基本的に新築と同様の工事範囲となりますが、改修をする規模によって床下、外壁や屋根だけとなるケースが多いです。

床下、外壁と屋根だけの場合は断熱等級4相当となります。

しかし、義務化されているのは新築のみなので、断熱等級は1~7まで選択ができます。

リフォームの場合

リフォームは基本的に住設機器の交換や壁紙貼替え、外壁塗装などのメンテナンスという定義になりますが、その工事の際に断熱材を充填するのもアリ。

天井裏や屋根の断熱、床下の断熱、外壁内に断熱材を入れたり、外壁材を断熱性の高いものに変えることで性能が一気に変わります。

リフォームという特性上、特定の居室1部屋のみ、よく家族が集うLDKのみというのも省エネになるのでおススメです。

断熱等級ってなに?

断熱等級(断熱等性能等級)とは、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた住宅の断熱性能を示す指標となります。

断熱等級は、数字が大きければ大きいほど熱の出入りが少なく断熱性能が高いことを意味します。

断熱等級は2022年3月までは4が最高等級でしたが、2022年4月に等級5が、2022年10月に等級6と7が新設されました。

既に「フラット35」を借りる際には断熱等級4以上やエネルギー消費基準を越えなければならなかったので、断熱等級4というのは一般的でもあります。

断熱等級4

断熱等級4は、平成11年(1999年)に施行された次世代省エネ基準に沿ったUA値・ηAC値への適合が求められます。

次世代省エネ基準では、それまで基準が定められていなかった窓や玄関ドアなど開口部についても断熱を求められるようになりました。2025年以降は、すべての新築住宅に断熱等級4への適合が義務づけられることが決まっており、今後住宅建築時には最低基準となる等級です。

断熱等級5

断熱等級5は、2022年4月に新設されました。等級4の次世代省エネ基準よりも厳しい、ZEH(ゼッチ)の断熱水準を満たすUA値・ηAC値への適合が求められます。2030年以降は、すべての新築住宅に断熱等級5への適合が義務づけられることが決まっています。ZEHについては後ほど解説します。

断熱等級を4から5に上げたときに、約20%の省エネにつながるレベルとされています。

断熱等級6

断熱等級6は、2022年10月に新設された、HEAT20のG2レベルの基準を満たす断熱性能を示します。HEAT20とは「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の略称で、より快適に暮らすための断熱性能の基準値(主にUA値)のグレードをG1~G3として定めています。G2は、1、2地域で冬の室温がおおむね15度、その他の地域でおおむね13度を下回らない基準です。

断熱等級を4から6に上げたときに、約30%の省エネにつながるレベルとされています。

断熱等級7

断熱等級7は、断熱等級6とあわせて2022年10月に新設された、HEAT20のグレードがさらに高いG3レベルの基準を満たす断熱性能を示します。G3では、1、2、7地域で冬の室温がおおむね16度、その他の地域でおおむね15度を下回らないことが求められ、G2よりもより断熱性を高める工夫が必要になります。

断熱等級を4から7に上げたときに、約40%の省エネにつながるレベルとされています。

ZEH(ゼッチ)とは?

ZEH(ゼッチ)とはとは、Net Zero Energy House の略で通称はゼッチといいます。

家庭で使用するエネルギーよりも、太陽光発電などで生み出すエネルギーが上回る住宅を指しています。

これは、

- 光熱費が抑えられる

- 自然災害に強いと言われている

- 余った電力を売電できる

というメリットがあり、断熱等級5の性能にエネルギーを生み出す設備がある家をZEH住宅といいます。

UA値・ηAC値とは?

断熱等級では日本の中で暖かい地域から寒い地域まであるので1~8の地域に区分し、それぞれに満たすべきUA値とηAC(イータエーシー)値の基準値が定められていて、数値が小さいほど断熱性が高いということになります。

- UA値:室内・室外間の熱の通りやすさを示す値

- ηAC値:冷房期(=夏)にどれくらい太陽の日射熱が住宅内に入るかを示す値

なぜ断熱等級を高くする必要がある?

それは快適な室温を保ちやすくすること と 光熱費などを抑えてランニングコストを低くすることができるからです。また、補助金や住宅ローン控除の優遇もあります。

地球の話をすると温暖化を抑えることができるのですが、そのために高いお金を使って等級にこだわる人はいないと思う(笑)

たとえば、断熱等級を4から5に上げた場合、約20%の省エネ効果が得られるとされています。

断熱等級4の家で年間の光熱費を24万円とした場合、断熱等級5にすることで年間光熱費はおおむね4.8万円下がる計算らしいです。

では、断熱等級を上げればいいじゃん! となりますが、ここにはコストの面もあり慎重に判断をする必要があります。

3,500万円で木造2階建て新築を計画していたとします。

- 断熱等級4 3,500万円

- 断熱等級5 3,530万円~3,550万円

- 断熱等級6 3,650万円~3,750万円

- 断熱等級7 3,800万円~3,900万円

断熱等級は高くすればするほど、建設コストも上がってしまいます。

費用対効果が高いのは床下断熱!

和室を洋室に変えるときや、リビングの床を張り替えるときなど、一般的には今の床の上にカバー工法でフローリングを張ったり下地を作るのですが、もうひと手間加えることで快適な空間になります。

上記の様なリフォームをする場合は、だいたい築20年以上の場合が多く断熱材も入ってはいるけど機能的にはそれほど高くない、という感じです。

また、和室だと畳があるので床下断熱が無い場合もありますが、そういう場合は、せめて45mmの断熱パネルを入れたいところですね。

もう少し予算に余裕がある場合は、90mmの断熱パネルを採用すると良いです。この工事は、6帖あたり約2万円程度の追加費用となりますが、2025年の新築で使われている床下断熱と同じレベルとなり、高い断熱効果が期待できます。

断熱を入れることで工期は1日延長するぐらいの話だと思うので、まずは足元の断熱対策で室内環境改善をしてみるのがおすすめです。

壁や窓の断熱リフォームって効果ある?

窓断熱!ってCMをしているぐらい窓の断熱は一般化してきています。

サッシを取替えるのは費用がかかり過ぎてしまいますが、インナーサッシといって、外のサッシはそのままで内側にもうひとつ樹脂製枠でできたサッシを付けると断熱効果や防音効果があります。

この樹脂製ってところがポイントで、アルミ製に比べて樹脂製は熱を伝えづらい材質なので断熱効果があり、結露対策にもなります。

よく既設のサッシをペアガラス(二重ガラス)に変えると断熱になるってお客様から聞くのですが、これは間違いではないけど、間違いです。

ガラス部分からの熱損失は確かにあるものの、古いサッシは気密性が少ないのでガラスを2重にしても他の部分から外気が入ってくるので効果が薄いです。

しかも、ペアガラスは高価なため、一番効果があってコストパフォーマンスに優れているのがインナーサッシを取り付けることです。

価格はだいたい160センチ×90センチぐらいの腰窓で8万円~9万円ぐらいです。

窓を2回開けないと外気を取り込むことができなくなってしまいますが、結露もなく快適なお部屋に変わります。

ヒートショックはとても危険

冬になるとメディアが一斉に取り上げるのが「ヒートショック」。

これは建築用語ではないのですが、とても関連しています。

室内の温度変化によって急激に血圧が上下することで、心臓や脳の血管にダメージを与えて心筋梗塞や脳梗塞などの発作を起こすことを言います。

家の中だと、トイレや洗面脱衣室、浴室、玄関など、LDKは暖かくてもそれらの部屋は非暖房室となることから扉を開けて入ると急激な温度変化が起きることとなりとても危険です。

とはいえ、使っていない部屋まで暖めるなんて勿体ないって話になりますよね。

最近の新築では全熱交換ユニットなどが付いていたりで、屋外の冷たい空気を室内に取り込む際に暖めていたり、断熱性能が高いことからヒートショックは起こりにくいのですが、築年数が経過している家の場合は前述していますが断熱されていない場合もあるので、いきなり外に出た感じになります。

特にお風呂に入る時は脱衣をするので露天風呂に入っているのと変わらないです。

ここでおススメしたいのが、浴室暖房乾燥機です。これは浴室のみならず、洗面脱衣室用のタイプもあるので余裕がある場合は両方取付すると安心ですね。

お風呂に入る10分前に浴槽のフタを閉じて浴室暖房の電源を入れて浴室の扉を開けておけば洗面脱衣室まで暖かくなると思います。

まとめ

この記事では、愛知県エリアにおける断熱対策の重要性や、断熱リノベーションの詳しい基準などについて詳しくご紹介しました。

快適な住環境のための第一歩として、断熱リフォームに取り組んでみてはいかがでしょうか?

もし「直接専門家に質問してみたい!」という場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

リノベーションの

資料請求・無料相談

リノベーションに関するご相談などがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

杉山幸治

杉山幸治(株式会社SOWAKA)

一級建築施工管理技士、監理技術者、第二種電気工事士、石綿含有建材調査者、リノベーションコーディネーター

1977年生まれ、瀬戸市育ち。建築工学科を卒業後、ゼネコンに入社。ビルやマンションの現場監督としてキャリアをスタートし、気がつけば業界歴は27年を超えました。

20代はコンクリートと鉄骨に情熱を注ぎ、現場で学びながら知識と技術を深める日々。30代になると、コンクリートによる社寺建築を木造で接合させる増築など難易度の高い現場も経験し、構造の違いを超えて多様な現場をディレクションできる力を培いました。また、

これまでの経験から、重量鉄骨造の建物は断熱性能がとても低いことに着目し、セルロースファイバー材を吹き込むための工法と工程管理を生み出してSOWAKAで標準仕様化として提案をしています。

現在は、中古住宅のリノベーションを軸に、理想の住まいを実現するための提案と施工を担う責任者として活動しています。

リノベーション事例

名古屋市内を中心に、愛知県全域で多数のリノベーション事例があります。

是非ご覧ください。