【瀬戸市】Y・Y様邸 コンクリートキッチンの土台づくり。型枠工事の工程を紹介

築28年のダイワハウスの住まい。

今回のリノベーションの大きな見どころのひとつが、コンクリートのキッチンです。

Y様がリノベーションを決められたきっかけは、前回の現場レポートにも綴っているのでぜひご覧ください。今回のコンクリートキッチンは、まさにY様のこだわりと、空間への想いが詰まった特別なプロジェクトとなっています。

今回の現場レポートでは、リノベーションの中心となる“コンクリートキッチン”をつくるための大切な工程、型枠工事の様子をお届けします。

Y様が思い描く「どっしりした存在感」と「質感の美しさ」を実現するために、現場では精密な作業が行われています。

型枠工事とは?

キッチンの形を決める“設計図そのもの”となるのが型枠です。

ここでの精度が、仕上がりの寸法や表情を大きく左右するため、職人の経験と丁寧さが求められるとても重要な工程です。

工程①:下地のレベルを正確に確保

コンクリートキッチンは重量があるため、まずは床の下地をしっかり補強します。この工程は前回のレポートでもご紹介しています。

この段階で床レベルの誤差があると、完成後のキッチンに歪みが出てしまうため、数ミリ単位で慎重に調整していきます。

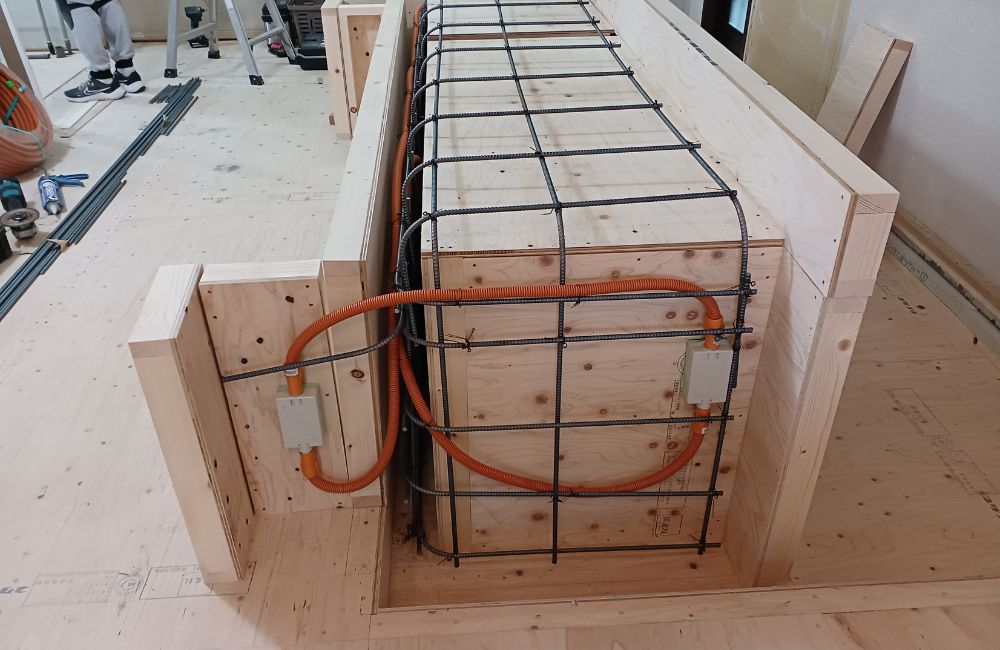

工程②:キッチンの形をつくる型枠を組み立て

次に、図面をもとにキッチンの形そのものをつくる型枠を組んでいきます。

・キッチンの高さ

・天板の厚み

・側面の立ち上がり

・シンクや設備の位置

これらを図面をもとに、ひとつずつ確認しながら木材で型枠を組み上げます。

直線の精度はもちろん、角の納まりや、仕上がり面に影響する“面のきれいさ”もここで決まります。

職人が寸法を確認しながら、ひとつひとつ丁寧に形を整えていきます。

工程③:配筋(鉄筋)の配置と最終チェック

コンクリートを流し込む前に、強度を確保するための鉄筋(配筋)を組んでいきます。

・ひび割れ防止のための配筋ピッチ

・シンク位置との干渉チェック

・排水・給水管との絡み

・電源位置の確保

構造・設備・仕上げのすべてがリンクするため、各職人が細かく確認しながら進めていきます。

現場の空気感:一点もののキッチンが形になる瞬間

型枠が立ち上がっていくと、平面図だったキッチンが少しずつ“立体”として見えてきます。

この瞬間は、現場の誰もがわくわくする時間です。

「この高さなら使いやすいかな」

「ここに家族が集まる姿が見えてくるね」

お客様の暮らしを思い描きながら、職人たちが一歩ずつ形にしていく過程は、リノベーションの醍醐味そのものです。

今後の工程:いよいよコンクリート打設へ

型枠と配筋が整えば、いよいよコンクリートの打設へ。

仕上がりの表情を左右する重要な作業のため、天候や気温、配合まで細かく管理しながら進めていきます。

完成後には、存在感のある“世界にひとつのコンクリートキッチン”が姿を見せますので、どうぞお楽しみに!

この記事を書いた人

坂本真由

坂本真由(株式会社SOWAKA)

代表取締役

1984年、熊本県天草市生まれ。

田舎ならではの独特な世界観や価値観に刺激を受けながら育ち、「自分らしく生きる」という人生のテーマを教えてくれた、大好きな地元が私の原点です。

そんな地元を離れたのは、「建築とデザイン」を本格的に学びたかったから。新しい刺激を求めて飛び込んだ専門学校では、建築の基礎から空間づくり、そしてデザインの楽しさを2年間夢中になって学びました。

卒業後は名古屋のビルダーに就職し、現場での経験を重ねながら、より実践的な建築の世界を体感。地元で培った感性と、愛知での学びや経験が、今の私の仕事にしっかりと息づいています。